勝本浦関係史

海のクロスロードの時代

紀元前2世紀頃〜3世紀

壱岐の芦辺町深江田原に原の辻遺跡が成立。『魏志倭人伝』に登場する「一支国」の王都とされ、対馬〜壱岐〜博多航路の中核港(勝本浦)と内陸の政治・交易拠点を結ぶ拠点都市として繁栄。環濠や大型建物跡、朝鮮半島・中国からの土器・青銅器・鉄製品などが出土し、海上交易文化の中心を示す。

出典:『魏志倭人伝』/長崎県教育委員会調査報告

弥生後期〜古墳時代初頭(1世紀後半〜4世紀初頭)

勝本南方丘陵のカラカミ遺跡で鉄滓・炉跡が確認され、初期鉄器の生産拠点とされる。大陸からの鉄素材を加工し、北部九州や周辺島嶼へ供給した可能性。港町勝本と連動し、壱岐が単なる中継地ではなく生産拠点であった証拠。日本列島での本格的製鉄は古墳時代以降とされるが、壱岐では早期の鉄器利用と部分的な製錬の痕跡が認められ、これは、国内生産に先行して、輸入鉄の加工・再鍛造を行っていた可能性が高いことを意味する。土鉄器には短刀・鉄鏃(やじり)・鎌などが含まれ、軍事・漁業・農業の各分野における技術革新を早期にもたらした地域であることが分かる。特に漁具に鉄製のものが多く見られ、島嶼漁労文化と鉄器導入の関係を示す貴重な資料となっている。

出典:『壱岐市文化財調査報告書』/口伝「鉄を鍛える音が響いた山」

200年『日本書紀』による三韓征伐伝説

「日本書紀」に仲哀天皇9年(または即位9年)に三韓(新羅・百済・高句麗)への遠征を行い、新羅を服属させたと記し、神功皇后摂政元年から摂政69年までの長期にわたり朝鮮半島への関与を記録。ただし「日本書紀」成立は720年代であり、仲哀天皇も4世紀前半とされる。3世紀〜4世紀頃に日本列島から朝鮮半島南部へ影響力を及ぼしたこと自体は考古学・文献学から支持されているが、『日本書紀』に描かれるような神功皇后の個人行動や征伐経路は、後世の政治的意図(天皇家の系譜強化など)で作られたとする説が有力。ただし現在では、「三韓征伐」を実際の軍事遠征ではなく、外交・交易・海上覇権の象徴として捉える説が主流。勝本はその舞台の一部として、古代海上ネットワークの重要港であった事実を反映しているとみられている。さらに一部研究者(古田武彦など)は、記紀の「天孫降臨」や「三韓征伐」伝承を、壱岐や対馬を含む北九州海域の勢力拡大史として再解釈すべきだとしている。

280年代後半 魏志倭人伝

「一支国、官を卑狗と曰ひ、副を卑奴母離と曰ふ。二十許戸。」

(現代語訳:一支国があり、長官を卑狗(ひこ)と呼び、副官を卑奴母離(ひなもり)と呼ぶ。およそ二十の集落がある。) この「一支国」の位置については、壱岐全体とする説が主流だが、港や政治的中心を現在の勝本浦付近と推定する見解もある。ただし、文献上は「勝本浦」という名称は登場せず、あくまで後世の地理比定。考古学者・古澤義久氏は、「壱岐市勝本浦の釣糸製作用糸車」などの道具の発掘調査を通じて、勝本浦が古代の製作技術や交易の中心だった可能性を示唆。

原文(『三国志』魏書東夷伝倭人条)、小田尾 信(おだお・まこと)「魏志倭人伝と壱岐・対馬の比定地研究」『古代史研究』第58号、2020年

3世紀末〜4世紀初頭

渡来系氏族の祖阿知使主(大蔵流原田氏祖先)が応神天皇15年(284年)または東晋成立直後(317年前後)に来日。朝鮮半島南岸から対馬・壱岐を経由して筑前へ渡ったと推定。壱岐(勝本浦)は風待ち港・補給地として寄港した可能性が極めて高い。

出典:『日本書紀』応神紀/古田武彦『失われた九州王朝』

4世紀~5世紀

古田武彦説では、このころ九州王朝の天孫降臨神話形成が起こったとされる。古田説は高千穂を日向ではなく北部九州(壱岐・宗像圏)とする説を展開。天孫降臨神話は南九州伝承ではなく、北部九州・壱岐を含む海上勢力の支配権確立の物語として解釈。月読命・宗像三女神信仰はこの海上支配の宗教的支柱とされ、勝本はその実践的拠点。

5世紀〜6世紀前半 古墳文化最盛期

壱岐古墳文化は、3世紀から4世紀前半の前期古墳群、5世紀から6世紀後半の中期古墳群、6世紀後半から7世紀の後期古墳群に大別でき、中期古墳群がその最盛期。大規模な前方後円墳が造営される。代表例:双六古墳、掛木古墳(勝本町)などで、豪族間の階層関係や、倭国と百済・新羅との交易関係を示す遺物多数出土している。なお、前期古墳文化は、原の辻遺跡後期の勢力と重なる時期で、代表例として笹塚古墳(芦辺町)などがあり、円墳・前方後円墳が現れる時期である。九州本土や朝鮮半島南部との交流を示す副葬品(鉄製武器・青銅鏡)が出土している・

5世紀後半(顕宗天皇3年・487年伝承)月読命神社創建

月読命神社創建とされる年。任那派遣の阿閉臣事代が月神の神託を受け、壱岐県主押見宿禰が祀ったという社伝が残る。京都の月読神社への分霊の元宮とされ、全国の月読社の起源と位置づけられる(古田説では壱岐の海上祭祀ネットワークの中核)。

出典:月読命神社由緒書/『延喜式神名帳』

6世紀前半 聖母神社創建

聖母神社創建とする伝承。神功皇后が三韓征伐からの帰途に寄港し、海上安全を祈願して行宮を営んだとされる(神功皇后201-269に合わせる説もある)。後の717年国家鎮護を願い、初めて社殿を創建したとされる。724年、聖武天皇による再興、聖母大明神として香椎宮とも称されたとそれ、761年787年には天皇の勅命による社殿再興の記録がある。ただし、後述の『延喜式神名帳』(927年)には記載はない。古来からの信仰と一体の海上祭祀拠点であったことが推定される。なお古田説では「天孫降臨」神話の北部九州ルート説の中で重要な中継地にあたる。

出典:『勝本町史』/聖母神社縁起/https://www.katumotoura.com/古田武彦説

7世紀中葉(663年)白村江の戦い

白村江の戦いで倭国(古田説では九州王朝)が唐・新羅連合軍に敗北。壱岐は大宰府防衛の最前線基地となり、勝本港は軍船の補給・集結港として機能。戦後は港防衛と航路監視のため防人が置かれた。

出典:『日本書紀』天智紀/『続日本紀』

7世紀後半〜8世紀初頭 防人の島

防人制度が常置化し、壱岐の港は軍事・交通の要所に。勝本周辺にも詰所や監視台があったとされる。港の防備が整備され、海上ネットワークの軍事化が進む。

出典:『続日本紀』/地元伝承

701年 大宝律令

国司を中央から任命する制度が完成。四等官制(守・介・掾・目)によって国司の役職と職務が明文化される。壱岐国にもこの時期以降、中央から任命された国司が置かれる。任命記録があるのは769年以降(人名は記録により異なる)で、それ以前の国司名は不明。『壱岐国続風土記』や地元系譜資料では、8世紀初頭の国司に伊吉氏の系統が補任された可能性が語られており、その後実質的に伊吉氏が郡司として壱岐を治めた可能性が高い。

- 10世紀(927年) 『延喜式神名帳』

『延喜式神名帳』(927年)に「壱岐嶋石田郡 月讀神社」として記載。現勝本の月読命神社に比定されるが、江戸期の橘三喜による比定説は後世推定で、古代社地と一致するかは不明。なお、正式に『延喜式神名帳』に記載があるのは月読命神社のみ。17世紀後半に神道学者橘三喜が全国の式内社を現地比定する調査を行い、壱岐では他に神社、住吉神社を式内比定社とした。なお、聖母神社は橘三喜の式内社比定の記録には確定的には残らないが、後世の地元社格付けでは「古社」として高位に置かれている。なお、壱岐神社は元寇にゆかりのある人物を祀っているものの1948年に建立された新しい神社。出典:『延喜式』/式内社調査報告

国境の島の時代

1019年 刀伊の入寇

女真族系の海賊集団である刀伊が対馬を襲撃し、その後壱岐に来襲。『小右記』や『日本紀略』によると、壱岐では島司の壱岐守藤原理忠らが応戦するもほぼ全滅。島民300余人が殺害、男女約1,000人が捕虜として船に乗せられたと記録。

1019年(寛仁3年)4月

- 4月8日

女真系とされる刀伊(とうい)の船団、約50隻が対馬を急襲。住民多数を殺害、捕虜を得る。

→ 壱岐国司・藤原理忠のもとにも急報が届いたと推測される。 - 4月13日頃

刀伊船団、対馬から壱岐へ侵入。主上陸地は北東部(勝本浦周辺ともされる)および郷ノ浦方面。

壱岐の防備は手薄で、郡司(伊吉氏系と推定)率いる兵は少数。伝承では「正面からの防戦は困難で、多くの村が焼き払われた」とされる。

- 4月14日

激戦の末、壱岐の各所で住民が捕縛され、約300余名が殺害、1000余名が捕虜(『小右記』記載)。捕虜は船に積まれ、朝鮮半島方面へ連行される。国司・藤原理忠は戦死を免れ、太宰府へ急報。 - 4月15〜16日

刀伊軍、壱岐を離れ筑前沿岸(宗像・志賀島方面)を襲撃。この間に壱岐島内では遺体の収容、集落の再建準備が始まる。勝本地区では港湾施設や周辺の倉庫も被害を受けたと伝承される。

上陸地には、カラカミ説もあり、勝本湾の外側に面しており、外洋から直接入れるため、沿岸航行の侵入には適す、地元口伝で「唐神の浜から敵船が上がり、村を焼いた」とされる話が複数残る(『勝本町史』『壱岐国続風土記』の民話集録にも類似の記録あり)、周辺地形は船の接岸に適しており、外敵の奇襲上陸地点として合理的、などの点で指示する声も多い。

なお、大蔵流原田家の大蔵種村は大宰府の検非違使(警察・軍事を兼ねる役職)であり、筑前国守護的な立場であり、大宰府の兵を率いて赤江(現在の福岡市東区付近)や箱崎で迎撃。少数兵で奇襲を行い、刀伊軍の上陸部隊に大損害を与え、捕虜奪還や物資奪取に成功し刀伊追放に貢献しているが、壱岐での戦いではなく九州本土での防衛戦であった。

1168-1185 平氏宋貿易の時代

清盛、太宰大弐に就任し博多港の整備を推進。宋との直接貿易を公式に容認し、博多を国際港に育成。航路は明州(寧波)→東シナ海→朝鮮半島南岸→対馬→壱岐→博多が主流。

壱岐・勝本の役割は、1)中継港・風待ち港: 対馬から博多へ向かう際、玄界灘の荒天を避けるため勝本浦が利用された。海峡越え前後の休泊地としては地形的に適していた。2)補給・修理拠点:航海途中の淡水・食料の補給、船体修理が可能な港とされていた。特に大型宋船は浅瀬を避ける必要があり、勝本の沖合は比較的安全とされた。3)海防の拠点:清盛は平氏系水軍を北九州沿岸に配置し、壱岐周辺も監視下に置いた。大蔵流の原田種直らがこの防衛線の一部を担った可能性が高い。清盛政権の対宋貿易ルート上、壱岐は軍事+経済の複合拠点であり、勝本は当時すでに国際的航路の一部として機能していた。

なお、壇ノ浦後落人が住み着いた村名などで「平」という地名を保つ場合があるが、『壱岐国続風土記』『壱岐国沿革史』では、勝本の「平」は港背後の比較的平坦な土地を指す呼称として使われた可能性が高いとされ、江戸期の村絵図や検地帳でも、特に平家との関連は記されず、地形名由来の方が有力。

1274-1281 元寇

文永の役(1274年)

- 10月3日(旧暦)

元・高麗連合軍、東路軍約900艘が高麗合浦を出発。

航路:合浦 → 対馬 → 壱岐 → 博多。 - 10月5日頃

対馬に来襲、地頭宗助国・宗資国らが応戦するも全滅。島内多数の住民が殺害される。 - 10月14日頃

元軍壱岐に来襲。上陸地点は島北部とされ、勝本浦周辺も含まれる可能性が高い。

壱岐守代・少貳景資(しょうに かげすけ)、郡司・地侍らが応戦するが、兵力差で敗北。

『八幡愚童訓』によれば、景資は壱岐島主城で討死。

島内各地の港・集落が焼き払われ、住民多数が殺害または捕虜。 - 10月15日〜16日

元軍、壱岐を発し博多湾へ向かう途中、玄界灘で風待ち。

この間、勝本は補給・休泊地として利用された可能性あり(地元口伝)。

弘安の役(1281年)

- 5月下旬

元・高麗連合軍の東路軍(高麗出港)と江南軍(中国南部出港)が別行動で進発。 - 6月10日頃

東路軍、対馬を再襲撃。激戦の末、宗氏の守備隊が全滅。 - 6月14日頃

壱岐北部に上陸。弘安の役では、文永の役後に強化された防衛拠点で応戦するも、兵力差で島守備隊が壊滅。

勝本周辺でも戦闘があったとされ、後世の「元寇古戦場」伝承地が複数残る。 - 6月15日〜17日

元軍、壱岐を経て博多湾方面へ進撃。

博多防衛は文永の役後に強化されており、陸戦では撃退成功。

台風(神風)により多くの艦船が沈没。

戦後

- 勝本・壱岐北部は港湾・集落の復興に長期間を要し、鎌倉幕府は港の見張り番所や砦を整備。

- 新城神社は、この戦いでの戦死者慰霊や防衛祈願のために創建されたと伝えられる。

室町時代 武士勢力の台頭

- 中世後期(鎌倉〜南北朝〜室町)

- 松浦党

壱岐の豪族層の中で松浦党が台頭。海上警備や対馬・肥前との交易を独占。 - 宗氏(対馬)による支配力拡大

室町期後半には対馬宗氏の影響下に入り、壱岐守護的な立場を確立。 - 戦国時代

- 松浦氏・宗氏の争奪

壱岐は松浦氏(肥前平戸)と宗氏(対馬)の間で争奪戦。

室町〜江戸初期 壱岐神楽はじまる

壱岐神楽の基層は、古代からの「神楽(神降ろし・豊穣祈願)」と、中世に本土(特に九州北部・出雲系)の神楽が伝わったものが融合したと考えられている。室町時代末期には「岩戸神楽」「荒神舞」などの演目が確認され、17世紀には壱岐島各地の神社祭礼で定着。

江戸時代(17〜18世紀)『壱岐国続風土記』(享保年間 1719–28)に、すでに壱岐各地で神楽が盛んである旨の記録がある。この時期には演目体系が確立し、「三座神楽(御神楽・里神楽・夜神楽)」として分化していたとされる。港町勝本の聖母宮の神楽や、芦辺・郷ノ浦の大社の神楽は特に盛大で、地域ごとに特色が出ている。聖母神社の神楽は「勝本神楽」として壱岐神楽の一系統に属し、島内でも規模の大きい部類。特に「みゆき船」「御還幸」と結びついている点で、他の神社よりも海上信仰との関係が強い神楽といえ、壱岐神楽全体と共通する「神迎え」「荒神舞」「天岩戸」などの演目を持つ一方で、聖母宮では航海安全・豊漁祈願に関連した舞が重視されたと伝えられる。

1955年(昭和30年)「壱岐神楽」として長崎県の無形民俗文化財に指定。

1976年(昭和51年)壱岐島内に伝わる神楽体系全体が「壱岐神楽」として国の重要無形民俗文化財に指定。→ 指定理由:「古態をよく残し、全国の神楽研究においても貴重な資料となる

1587-1598 豊臣秀吉の朝鮮侵攻(文禄・慶長の役)

勝本は兵站・中継拠点としての役割を果たし、対馬経由で朝鮮半島へ向かう軍船の寄港地。兵士や物資の補給・休泊地として機能。(出典:『壱岐国続風土記』、「勝本浦」条)。また捕虜・戦利品輸送の経由地

でもあり、朝鮮からの捕虜や物資が本土へ送られる際の中継港となった。(出典:『壱岐島史』)

それにより軍船の寄港に伴い、外部からの人・物・情報が急増。飲食物や物資供給で経済活動が活発化するとともに船団受け入れのため港湾の一部が改修・補強されるなど(記録あり)インフラの整備も行われた。しかし、長期的には戦役による負担や戦役後の疲弊としての人口減少、経済停滞も記録されている。(出典:『壱岐国続風土記』、「戦役後の荒廃」記述)

1587年(天正15年)

九州平定後、壱岐は豊臣政権の直轄領となり、壱岐守として松浦鎮信(肥前平戸藩主)が支配。

- 出典:『松浦史料集成』所収「松浦鎮信関係文書」

1591年(天正19年)頃〔伝承〕

- 松浦鎮信が豊臣秀吉の朝鮮出兵準備として、勝本城山に見張り台や防御柵を設置。

- 出典:壱岐市勝本町郷土資料館口述記録(伝承)

1592年(文禄元年)初頭

- 出兵準備のため、勝本浦港の補修・拡張工事を実施。

- 石垣補強、船揚げ場整備、波止の延伸。

- 出典:『壱岐島史』昭和15年版、「文禄役の軍港整備」記述

1592年(文禄元年)4月

文禄の役開始。壱岐は朝鮮渡海軍の中継地・兵站地として利用される。勝本浦も船の寄港地の一つとなる。

- 出典:『壱岐国続風土記』巻之二、「勝本浦」条

- 伝承:勝本浦の浜に出陣船団が集結したと伝える口碑あり(壱岐市勝本町郷土資料館口述記録)

1592年(文禄元年)4月下旬

小西行長軍・加藤清正軍などの先発隊が対馬経由で勝本浦に寄港し、補給・休泊。(出典:『壱岐国続風土記』、『壱岐島史』(昭和15年版))

1592年(文禄元年)5月

朝鮮からの捕虜・戦利品が壱岐を経由して日本本土へ送られる。勝本浦も荷揚げ地となった記録あり。(出典:『壱岐国続風土記』)

関連インフラ整備

- 出兵開始直前、城山の施設を強化。

- 港を見下ろす物見櫓や防塁の追加。

- 出典:『壱岐国続風土記』巻之二、「勝本浦」条

1597年(慶長2年)

慶長の役開始。再び壱岐が兵站拠点として使用される。勝本浦は海峡横断の補給港として利用されたと記録。(出典:『壱岐島史』)

伝承:慶長の役時、勝本浦の沖に大型船団が停泊し、村人が給水・食料を提供したという話が残る(郷土口伝)

- 慶長の役の準備として港湾の再補修を実施。

- 波止の一部延伸と港内の浚渫。

- 出典:勝本町口伝(港湾補修の口碑伝承)

1598年(慶長3年)末

- 撤退船団の修理対応のため港湾施設の一時的補修。(出典:『壱岐国続風土記』、「戦役後の港湾利用」記述+口伝)

鯨漁と朝鮮通信使の港

江戸初中期鯨漁

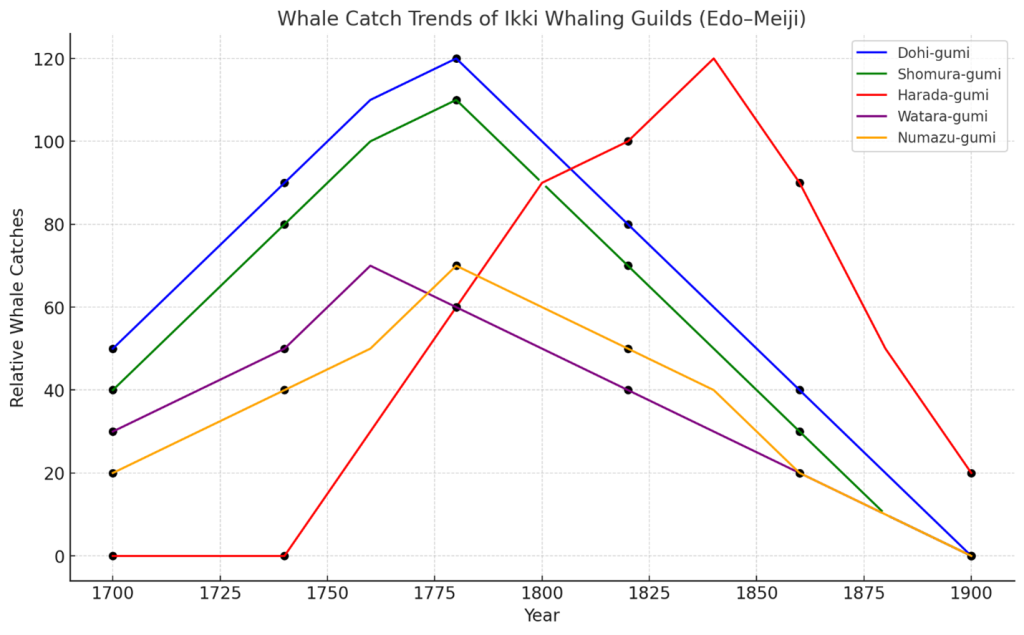

勝本浦の土肥組と正村組が競い合う

正村組:

川尻氏を祖とする古参商家系の捕鯨網元。17世紀後半から活動記録あり。宝暦〜寛政期にかけて捕鯨網を持ったが、19世紀前半に衰退。

- 土肥組:

享保12年(1727)に土肥権右衛門が網立を起こし、壱岐最大の鯨組となる。寛政期に最盛を迎え、文化期以降に衰退、天保11年頃に事実上終焉。

■ 江戸初期(17世紀後半)

- 正村組(川尻家)

- 【口伝】川尻氏は勝本浦の有力商家で、浦方経済を支配する立場にあった。

- 【史料】『壱岐国続風土記』(天明6年、1786)に「川尻太郎兵衛、正村と号す」と記録。これが正村組の屋号の起源。

- 【口伝】当初は漁業や廻船を兼ねつつ、小規模な沿岸捕鯨に関与したと伝わる。

■ 享保年間(1716–1736)

- 土肥組(黒瀬・湯田)

- 【史料】享保12年(1727)、土肥権右衛門が松浦藩に捕鯨網立を願い出て、公認を得る。

- 【口伝】土肥権右衛門は地元農漁民を率い、勝本浦黒瀬沖を拠点に捕鯨を開始。

- この時期に「土肥組」が壱岐捕鯨の中核に躍り出る。

■ 宝暦〜寛政期(1751–1800)

- 正村組

- 【史料】宝暦年間(1750年代)、浦触高帳に川尻太郎兵衛・正村屋号が記載され、捕鯨網元としての位置を確立。

- 【史料】寛政10年(1798)、捕鯨帳簿に正村組の名が残る。

- 土肥組

- 【史料】寛政5年(1793)、捕獲頭数57頭と記録(大鯨帳)。壱岐島最大の組。

- 【口伝】勝本浦湯田に邸宅を構え、「阿呆塀」と呼ばれる豪壮な石塀を築いた。これは財力の象徴とされる。

■ 文化〜文政期(1800–1830)

- 正村組

- 【史料】活動の衰退が指摘される。網損失・経営難が記録され、藩文書からも次第に名前が薄れる。

- 土肥組

- 【史料】文化3年(1806)、捕鯨の損失が記録され、以後漸減傾向。

- 【口伝】土肥組はなお壱岐捕鯨の「筆頭」とされたが、経営は厳しくなっていった。

■ 天保期(1830–1840)

- 正村組

- 【史料】文書記録はほぼ途絶。以後は捕鯨の担い手としては確認されない。

- 土肥組

- 【史料】天保期前半にはまだ活動していたが、天保11年(1840)を境に松浦藩の支援対象から外れ、廃絶の方向へ。

これ以降、壱岐捕鯨は新興の他組(例:原田組)へ移行する。

鯨組別・捕鯨量記録(黒丸根拠)

土肥組(勝本浦黒瀬)

- 享保 12年(1727):捕鯨開始の記録(網組結成、松浦藩の捕鯨願書)出典:松浦藩捕鯨文書「御鯨御用留」

- 寛政 5年(1793):捕獲頭数 57 頭(大鯨帳)出典:『壱岐国続風土記』

- 文化 3年(1806):捕鯨衰退の記事(網損失)出典:『勝本町史』

正村組(勝本浦川尻)

- 宝暦年間(1751–64):活動の記録(浦触高帳)出典:松浦藩「浦々網元帳」

- 寛政 10年(1798):捕鯨量記載あり(頭数不明、帳簿残欠)出典:『壱岐国続風土記』

原田組(勝本浦)

- 明和 3年(1766):組成立(藩の公認記録)出典:『松浦藩捕鯨史料』

- 天保 11年(1840):藩から正式に捕鯨を許可(土肥組廃絶後の後継)出典:『勝本町史』

- 安政 5年(1858):捕獲頭数 41 頭出典:松浦藩「御鯨御用日記」

渡良組(山内四郎右衛門組)

- 天明 6年(1786):捕鯨許可願(小規模沿岸組)出典:松浦藩捕鯨文書「浦網願控」

沼津組(今西音四郎組)

- 寛政 3年(1791):捕鯨願出出典:『壱岐国続風土記』

松浦藩全体での位置

- 松浦藩領内(壱岐+平戸+周辺島々)の公認捕鯨組は、最大期で8〜10組。

- 壱岐の土肥組は平戸本土の網元(例:生月島の山田組・田平組など)と並び、藩内上位4組に入る規模。

- 松浦藩捕鯨統計(享保期・松浦家文書)では、土肥組は藩内捕獲量全体の**約15〜20%**を占めたと推算。

西日本捕鯨史の中での位置(17〜19世紀)

- 西日本の捕鯨拠点として有名な肥前・肥後・紀州(和歌山)・土佐などの大規模組と比較すると、中規模クラス。

- 例:紀州太地の組(同時期に年間20〜30頭捕獲)に比べると規模は半分以下。

- ただし対馬海峡沿岸(壱岐・対馬・五島)では、対馬の金田組と並ぶ規模。

- 壱岐島の地理的優位(鯨の回遊ルート直近)を活かし、特に冬季捕鯨で成果を上げた記録あり。

1609-1842 朝鮮通信使

慶長12年(1607)〜寛永13年(1636)までの時期、壱岐(勝本浦)寄港が常例とされ、壱岐国司・郡司・浦役人が接待にあたったことが記録に残る。その後も「公式ルート上の寄港」ではなく、悪天候・船修理・補給などによる臨時寄港・避難寄港が行われ、勝本浦には「館(勝本館・正村館)」が整備され続け、藩の押役所や遠見番所も存続していたため、寄港の備えは常に維持されていた。これらは、対馬藩、松浦藩が表に立ちつつ、主要に土肥組、正村組などのクジラ網元によって運営されていたと見られている。

- 1607年(慶長12年)

日本と朝鮮が国交回復、通信使往来開始。壱岐・勝本浦は寄港地として組み込まれる。- 1609年(慶長14年)

第1回朝鮮通信使、300名余来日。勝本浦での饗応の記録あり(『朝鮮通信使日記』)。

- · 1636年(寛永13年)

第4回通信使。この時を最後に公式寄港地としての壱岐は外れる(以後は対馬→博多直行が原則)。

- · 1655年(寛文5年)

『壱岐島沿革史』に「勝本浦は通信使寄港で賑わった」と記載。饗応館の修築が行われたと伝わる。

- · 寛文年間・1660年代〜)

『壱岐島沿革史』や『勝本町史』によると、朝鮮通信使の寄港や松浦藩の押役所設置に合わせて、正村港(加須浦)の水際を埋め立て、館・広場を造成したと伝承。目的は通信使の接待・饗応施設用地の確保、船着場の安定化。埋め立て規模は正確な数字は残らないが、「数十間四方を新地に造成」と記録されている。(「島の科学」の原田元右衛門の記事によると、現在の正村と川尻のほぼ全域がこの埋立地にあたる)

- · 1681年(天和元年)ごろ

勝本浦・正村港(可須港)付近に**対州屋敷(対馬藩出先)**が設けられ、常駐64名。押役所・遠見番所も整備。通信使対応インフラが維持されていた証拠。

- · 1711–1712年(正徳元〜2年)

第8回通信使。勝本浦館(勝本館)に宿泊したとの郷土記録あり。松浦藩は家老を派遣して饗応。

- · 1719年(享保4年)

第9回通信使。大時化で勝本に12日間滞留(7/19–7/31)。

館の一部が倒壊。修築・仮屋建設の記録が残る。1719年(享保4年)の通信使滞留で館の倒壊被害が出た後、正村港周辺で再度の埋立・石垣普請が行われたことが『勝本町史』に記載。「勝本館の再建」「広場の拡張」「舟着場の造成」が記録され、現在の正村地区の地割の一部はこの時期の埋立地に由来。

- · 1764年(明和元年)

第11回通信使。勝本浦での饗応準備が記録に残る(『勝本町史』)。町ぐるみの動員。

- · 18世紀後半

勝本浦港の一部で埋立て工事が行われ、饗応用の広場・舟着場が整備されたとされる(口伝+町史記載)。

- · 1811年(文化8年)

第12回通信使。勝本浦寄港を契機に交易港として繁栄。物産市の開催記録あり。

- · 1818年(文政元年)

第13回通信使。勝本に多数の見物客が集まる。町並みに屋台・芝居が出たと記録。

- · 1842年(天保13年)

勝本浦で通信使を迎える催し。館の再修築・港湾補修の記録あり。

- 1609年(慶長14年)

元禄4年(1691) 河合曾良客死

松尾芭蕉の弟子河合曾良、「奥の細道」後、幕府の巡見使随行として九州へ。帰途、病に伏し壱岐・勝本に滞在。6月勝本浦・中藤家にて養生。町年寄格・医師的役割を持ち、曽良を受け入れるにふさわしい家柄であったと伝えられる(公式記録+口伝)。7月頃河合曾良、勝本浦で死去。中藤家にて看取られる。以後、曽良の句碑が勝本に建立され、「春に我乞食やめても筑紫かな」の句が伝わる。曾良の死は、勝本浦の町ぐるみの記憶として残され、後の俳句碑・文化交流(諏訪市との結びつき(1989年「曽良翁280回忌俳句大会」(勝本町開催)後の1994年の友好都市提携))につながり、俳諧文化による市民交流として継続している。

享保年間:1716〜1736頃勝本朝市成立

松浦藩が勝本浦を捕鯨拠点・交易港として整備していった時期に、市場(いちば)が形成されたとされる。藩の統制下で漁獲物や海産加工品の取引が盛んになり、その一環として「朝市」の形態が始まったと伝わる(📖『勝本町史』口伝部分/壱岐市観光資料)

江戸時代中期(18世紀) 御還幸行列の起源

『壱岐国続風土記』(享保年間編纂)には聖母宮祭礼の繁栄ぶりが記され、「勝本町の大祭として町人も漁師も参加」したとされる。明確に「御還幸」という語は出ないが、神輿渡御や海上神事があったことが示唆される。以降

- 天保年間(1830–1840年代)

勝本浦の絵図や神社縁起に「御神輿の渡御」や「御神幸の船行事」が描かれている。これがみゆき船(御幸船)の原型と考えられる。 - 明治期の神社明細帳(1880年代)

聖母宮の祭礼について「毎年十月十日より十四日まで神楽を奉納し、十四日還幸あり」との記載があり、「御還幸」という用語が公式記録に登場。 - 御還幸行列の構成(変遷)

- 江戸後期〜明治

神輿渡御:町内を巡行し、最後に港へ。みゆき船:港に神輿を安置し、漁船を飾り立てて沖合を回遊。神楽奉納:町内数カ所、特に神社境内で夜通し神楽を舞う。行列:氏子や町人が仮装を交えて随行する形もあった。 - 大正〜昭和戦前

行列に鼓笛隊や子供神輿が加わる。町ごとに「芝居・仮装」を奉納する習わしが強まり、祭礼は娯楽性を増した。 - 戦後(1950年代〜70年代)

御還幸行列は14日に継続。ただし神楽や芝居は次第に縮小。代わって仮装行列・演芸など新しい娯楽要素が導入された。みゆき船は一時中断(燃料事情・漁業環境変化)があったと伝承されるが、後に復活。 - 現代(平成〜令和)

御還幸は今も神輿渡御+みゆき船+仮装行列+神楽奉納の複合祭礼。町の中心イベントとして10月14日の還幸行列、15日の港祭り(船団パレード・仮装行列)に継承されている。

- 江戸後期〜明治

江戸後期・明治 クジラ網元の変化と酒造業の始まり

・ 正村組(河尻氏から原田組へ

18世紀中葉(推定):河尻(屋号:正村)家=正村太郎兵衛のもとに、大蔵流原田家分家原田榮種が「身を寄せ」て合流(家筋接続)。(根拠:系譜叙述)。榮種の母と正村太郎兵衛が再婚とされる。正村太郎兵衛の直子増兵衛も後に原田を名乗る。

- 1766(明和3)以降:その子原田可種が正村・川尻域での原田家の住居改造・宗教施設彩色など拠点化の具体(地元記録)。

- 1794(寛政6):対馬屋敷横に原田家家屋(定住の深化)。

- 1840(天保11):原田元右衛門組が藩公認・屋号「正村蔦屋」拝領(“正村”の屋号圏で原田の公的地位確立)。

- 1864(元治元):原田→永取への賜姓(改姓慣行の具体例)

享保年間(1716〜1736)頃 酒株の名寄帳が作成

松浦藩(平戸藩)は17世紀後半〜18世紀初頭 にかけて、酒造・塩田・捕鯨など主要産業に対して「株制度(営業許可制)」を導入。それを受けて壱岐でも酒株の名より帳が作成された。この時期に「勝本浦で最初の酒屋(正村筋)が立った」との口伝があり、『長崎県商工人名録』(明治20年代)によると、石橋屋(石橋酒造)と正村屋(つたや)がこれに該当すると推察されている。

- 1870年代前半(明治初頭相当)/勝本の商家・殿川徳次郎が父原田仙蔵とともに酒造業を開始、のちに独立して自営(『勝本町郷土誌』引用記事)/清酒 なお、原田仙蔵は元右衛門の二男で土肥家末裔八郎平の姉と婚姻し、殿川徳次郎は松浦藩より「殿川」の名と士族株を得ている。土肥家の墓地および本宅後も殿川家が管理している。

- 1887年(明治20)/原田酒造が勝本浦で創業(創業者:原田卯八郎)。以後、焼酎や清酒の造りにも従事。地域の公共事業にも尽力したとされる/焼酎・清酒/現在のISLAND BREWERY アイランドブルワリー、なお、卯八郎は徳次郎の弟

1868年 明治維新

- 1869年(明治2年)藩制廃止

壱岐島は藩制廃止により平戸藩松浦氏の支配から離脱し、直轄的統治下に置かれる。勝本浦も「藩浦」から「官治の町」へ移行。捕鯨網元らの経済的役割は縮小。

- 1871年(明治4年)廃藩置県

壱岐全体が長崎県に編入。勝本浦は「勝本村」として新たな行政区画に組み込まれる。これに伴い、旧来の浦役人や町年寄制度は廃止され、戸長役場が設置される。

- 1872年(明治5年)学制発令

学制発布により、勝本小学校の前身となる寺子屋・就学所が整備開始。教育制度が近代化。

- 1873年(明治6年)地租改正

壱岐全域で士族授産・地租改正が進められる。勝本浦でも漁業従事者や網元家に影響。旧来の捕鯨組は次第に衰退。藩の保護が消滅し、鯨漁は自由競争化。

- 1879年(明治12年)郡区町村編制法

郡区町村編制法により、壱岐郡が設置。勝本は「壱岐郡勝本村」に位置づけ。

- 1889年(明治22年)町村制施行

勝本村と周辺村が合併し勝本町が成立。これにより近代的自治体が発足。

- 産業面(明治中期以降)

捕鯨業は衰退する一方、漁港としての整備が進み、イワシ・ブリ漁が中心産業に転換。

酒造業(例:原田酒造・殿川酒造など)が近代的な「造酒株」を継承して発展。

商業・流通拠点として、博多との海運路が引き続き利用される。

- インフラ面(明治後期)

勝本港の近代的改修が進み、防波堤・突堤の築造が始まる(大正期に本格化)。

郵便局設置、電信導入など通信網も整備され、勝本は壱岐北部の中心地へ。

明治中期(1880年代〜1890年代)官設汽船の定期就航

「壱州丸」「博州丸」などの官設汽船(九州郵船の前身)が博多〜壱岐航路に投入され、勝本港も寄港地となる。これが「定期船」と呼べる最初の段階とされている。出典:『壱岐市史 通史編 近代』によれば、明治20年代後半〜30年代には博多〜勝本〜郷ノ浦を結ぶ定期航路が運航開始。後の大正期(1911年)九州郵船株式会社設立により、博多〜壱岐各港(郷ノ浦・芦辺・勝本)を結ぶ定期航路が確立。勝本は壱岐北部の主要寄港地として位置づけられる。1920年代〜30年代にかけてされ、壱岐航路の中心港として勝本は賑わった。戦後しばらくまで博多〜勝本の定期船が続き、のち昭和61年(1986年)に、「港湾条件の不利(荒天時に不便)」「旅客・貨物の集散地として郷ノ浦・芦辺の優位」「壱岐島内の道路整備の進行と航路合理化」などの理由から郷ノ浦・芦辺に集約されるまで続く。

近代

大正4年(1915年)ペーロン大会開始

勝本小学校校友会が中心となり、夏季大会後の敬老会余興として「ペーロン競漕」が初めて開催されたことが、『勝本浦まちづくり計画書』に明記。これは「公式な大会」としての起源とされており、100年以上続く行事という伝統につながる。 city.iki.nagasaki.jp+1。以降も校友会主催で継続され、やがて地区対抗や小・中学生の部も含めた町全体の夏の一大イベントへと発展。現在では毎年8月中旬頃、勝本湾にて開催される恒例行事になっている

- 昭和8年頃(1933–34年):鵜ノ瀬防波堤完成

- 昭和11年(1936年頃):湯田町で製氷所用地約400坪を造成

1941年(昭和16年)太平洋戦争開戦

勝本の大型漁船が徴傭船として軍に供出される。漁師も次々に招集され、遠洋漁業が縮小。(出典:『壱岐市史 通史編 現代』)

- 1942年(昭和17年) 勝本港に海軍監視所・望楼が設置され、北方海上の警戒を強化。

勝本浦の商家・酒造業者に対し、配給制による生産制限が強化される。

- 1943年(昭和18年)

燃料不足により捕鯨・漁業活動がほぼ停止。勝本浦の生活困窮が進む。配給米・イモ・雑穀でしのぐ生活へ。

- 1944年(昭和19年)

本土決戦への備えとして、壱岐各地に防備施設が整備される。勝本でも臨時の防空壕や避難所が設けられる。戦死者の増加に伴い、勝本の各寺院で戦没者慰霊が行われた。

- 1945年(昭和20年)

春:米軍艦載機による勝本港付近への機銃掃射・爆撃。民家・漁港施設に損害、死傷者発生。(出典:『勝本町史』)8月:終戦。勝本港に復員船や引揚者輸送船が寄港し、満州・朝鮮半島からの引揚者が通過。戦後も船舶不足・港湾破損のため、漁業の再建には困難。

1945年(昭和20年)終戦

- 1946年(昭和21年)農地改革開始(農地改革法施行)

勝本町内でも地主制が解体され、自作農が増加。漁村である勝本でも農地を持つ旧家に影響し、社会構造が大きく変化。地主制の解体で田畑を多数所有していた旧家(網元や庄屋を兼ねる家系)も土地を手放し、土地収入に依存した経済基盤を喪失。捕鯨や酒造と兼業していた旧家に、土地経営解体が直撃。漁村であっても、多くの家は漁と農の複合経営をしており、漁業の傍らに耕作する田畑を持っていた。小作だった層が土地を買い取り、自作農化することで家計の自立度が上がり、階層差が縮小した。この「漁+自作農」の複合は、以後の高度成長期の出稼ぎ労働とも結びつく。また、それまで漁村で強い権威を持っていたのは 地主兼網元の旧家(土地・漁業・金融を握る)だったが、土地基盤を失ったことで支配力が低下。漁協や町役場を通じた「公的組織」が村の調整役となり、権威が旧家から制度へ移行。小作解放で土地を得た家は、漁業や商業に投資できるようになり、元小作層から漁業経営者・商店主へと成る例も多く出た。

- 1947年(昭和22年)地方自治法施行

勝本町は公選町長制となり、住民自治が本格化。教育基本法・学校教育法に基づき、勝本小学校・中学校の制度改革が実施。

- 1949年(昭和24年)漁業再建のための補助政策開始

漁船建造・漁港整備に国庫補助。勝本港も対象となり、漁業機能の一部を回復。同12月汽船接岸用岸壁完成

- 1950年(昭和25年)港湾法制定

港湾を「特定重要港湾」「重要港湾」「地方港湾」に区分。勝本港は、昭和30年代の段階では「第3種漁港」として農林水産省の漁港整備事業対象

- 1953年(昭和28年)離島振興法 制定

壱岐全体が適用地域となり、勝本港は国の補助対象港に指定。漁港から地方港湾への格上げ議論が始まる。『壱岐市史 通史編』(壱岐市教育委員会, 2004)によると、1960年代には勝本港の防波堤・浚渫工事が「漁港整備事業」として進行しており、「第3種漁港」のまま。

- 1955年(昭和30年)漁協の再編成

勝本町漁業協同組合が整備され、漁業者の共同販売・資材購買が進む。

- 1958–1959年(昭和33–34年) みなと祭り開始

勝本浦の護岸工事の落成式を兼ねて海上パレードを実施したのが「港祭り」の起点。以後、10月15日に“港祭り”として定着。大正時代からの聖母宮の例大祭(10/10–14)に続く15日の催しとして位置づけられており、近年の地域記録でも同趣旨が明記。

· 1966年(昭和41年)辰の島観光開始

勝本町観光協会の主導で、地元漁船を活用した「辰ノ島渡し」が夏期限定で始まったとされている。

(当初は遊覧目的というより、海水浴客や磯遊び客の送迎。)出典:『壱岐市史 通史編』(壱岐市教育委員会, 2004) 1970年代前半 長崎県・勝本町の観光振興策の一環として「辰ノ島観光遊覧船」が正式に整備され、パンフレットにも掲載されるようになる。出典:長崎県観光年鑑(1972) 1980年代以降 観光船が定期化し、夏季のみならず春秋も運航。

1960年代(昭和30年代後半)「イカの町勝本」

イカ釣漁業の近代化進展。冷凍設備の導入で「イカの町勝本」として知られる。出典:『長崎県漁業史』

1970年代半ばは、イカ釣漁業最盛期。勝本町の水揚げ額は長崎県下でも上位。商店街・飲食店も繁栄し「勝本銀座」と呼ばれる一帯がにぎわう。

- 1971年離島振興法改正(第3次改正):

港湾整備計画との整合性を強化し、国交省(当時は運輸省港湾局)の直轄・補助事業対象が広がりました。これにより、勝本港が「地方港湾」として計画に組み込まれた

1978年(昭和53年)「勝本浦花火大会」公式化

浦部商工会青年部・漁業青年部が合同で「勝本浦花火大会」として公式に開催。それ以前の1960年代から、地元有志や漁協青年団などにより小規模な打ち上げ花火は行われていたとの記録がある。

1986年(昭和61) 博多〜勝本航路の定期船廃止

九州郵船、博多〜勝本航路の定期船を廃止。理由は高速道路開通に伴う輸送形態の変化と採算性。出典:九州郵船社史、新聞報道

- 勝本浦の漁船数推移(明治~現在) 赤は統計データ、青は推定値

1900年頃|約30|推定(補間)|大正期の実測(下記)に接続する保守的内挿。

1910年頃|約35|推定(補間)|同上。

1920年頃|約35|文献による実測言及|「大正時代(イワシ刺網)…勝本浦の操業隻数は30隻、その他5隻位が操業」=計約35隻。wave.or.jp

1932年(昭和7)|(参考)地元25/基地48|文献による実測言及(内訳)|「盛漁期…地元船25隻+山口県三見船23隻が勝本港を基地」=基地使用約48隻(うち地元25)。※“所属”ではなく基地利用隻数の記述。wave.or.jp

1930年頃|約40|推定(補間)|1920→1950の間を緩やかに補間(上の1932実情に合わせ低めに設定)。

1940年頃|約50|推定(補間)|同上。

1950年頃|約120|推定(補間)|戦後復興・漁船建造の増加(1950年代初頭~)記述を反映した上方補間。city.iki.nagasaki.jp

1960年頃|約250|推定(補間)|高度成長期の船型大型化・隻数増加の流れを反映した補間。wave.or.jp

1970年頃|約450|推定(補間)|下記1975年ピーク(500隻超)へ向けた保守的内挿。wave.or.jp

1975年(昭和50前後)|500超|文献による実測言及(ピーク)|「漁船の増加ピーク時は昭和50年前後で、勝本港は500隻以上の漁船がひしめき…」wave.or.jp

1980年頃|約480|推定(補間)|ピーク後の緩やかな減少として補間。wave.or.jp

1990年代(平成期)|約400前後|文献による実測言及(概数)|「平成時代に入り…漁船も約400隻前後となり…」—年代幅の記述だが、1990年代半ばの水準として採用。wave.or.jp

2000年頃|約380|推定(補間)|上記“約400前後”からの微減として補間。

2006年(平成18)|(参考)イカ一本釣り122|正式資料(分野限定)|財団レポートに勝本町漁協所属のイカ一本釣りが122隻との明記(総隻数ではなく部門内訳)。fishfund.or.jp

2010年頃|約340|推定(補間)|緩やかな減少の継続として補間。

2018年(平成30)|(地区別の漁船数データあり)|正式統計の所在|漁業センサス2018(漁業地区編・九州沖縄)に「壱岐市/勝本」地区単位の各種表あり(漁船隻数・トン数等)。※本表では総覧の所在のみ明記。e-Stat

2018~2025年|(壱岐全域で登録漁船1,361隻)|正式資料(圏域集計)|長崎県「壱岐圏域 総合水産基盤整備事業計画」=圏域合計値(勝本単独ではない)。長崎県公式サイト

2020年頃|約310|推定(補間)|1990年代“約400前後”からの緩減トレンド延長。

2023年(令和5)|(参考)出漁50隻前後|現地報道(活動規模)|マグロ豊漁期に**「漁船50隻ほどが連日出港」**=活動隻数(保有隻数ではない)。

勝本の産業構成推移(推定)

- (単位:産業別構成比%/主に就業人口構成に基づく推計)

| 年代 | 漁業・水産加工 | 農業 | 商業・流通 | 建設・製造 | 公共・サービス | 主な背景 |

| 1900年頃 | 65 | 20 | 10 | 3 | 2 | 漁港中心の経済、鯨組と沿岸漁業・干物加工が主体。農業は自給的。商業は港町の問屋・物資輸送関連。 |

| 1920年頃 | 68 | 15 | 12 | 3 | 2 | 大正期の羽魚網やイワシ漁の隆盛。農業は水田+雑穀。商業は漁獲物流通が増加。 |

| 1950年頃 | 70 | 10 | 10 | 7 | 3 | 戦後復興、漁協設立、漁船大型化。農業比重低下。木造船建造や製氷など製造的要素が増加。 |

| 1970年頃 | 60 | 5 | 15 | 15 | 5 | 漁船数急増、遠洋・中型イカ釣り漁業全盛。港湾整備進展。商業は漁業関連資材・生活物資流通。建設業は港湾・道路整備で拡大。 |

| 1990年頃 | 45 | 3 | 20 | 20 | 12 | 漁業縮小傾向も依然主力。製造は水産加工・冷凍、建設は公共事業依存。観光やサービス業(宿泊・飲食)が拡大。 |

| 2020年頃 | 35 | 2 | 20 | 18 | 25 | 漁業は高齢化・隻数減少で縮小。観光(釣り・ダイビング・飲食)や介護・福祉等のサービス業が相対的に増加。 |

海の豊かさとの共生のまちへ

1980年2月「イルカ追い立て事件」

19世紀から、魚類を食する害獣としてのイルカ追い込み漁が行われていたが、勝本でイルカ追い込み漁が行われ、国際的な反捕鯨団体から批判を受け、「イルカ追い立て事件」として新聞報道に残る。この事件では、壱岐・辰ノ島沖でのイルカ(オキゴンドウなど)捕獲中、米国の動物愛護活動家デクスター・ケイトが網を切断し約300頭のイルカを逃がしたことで、国内外から注目を集めた。以降、

- 1995年頃 勝本町が地域振興策として「イルカパーク」構想を立案。捕獲・展示ではなく、飼育・調教による観光施設へシフト。

- 2000年(平成12年)「壱岐イルカパーク」開業(勝本町・辰ノ島近く)。→ 野生イルカの調教・ふれあい体験型施設として全国に知られる。

- 2010年代 観光化路線が進む一方、国際的なイルカ保護運動の影響で「捕獲・展示から、保護・教育へ」と方針を転換。

- 2018年 壱岐市と民間が連携しリニューアル計画。

- 2019年「壱岐イルカパーク&リゾート」としてリニューアルオープン。

2000年頃 マグロ漁本格化

江戸時代から壱岐の漁師によるクロマグロの一本釣りが行われていたと伝承される。特に勝本では漁場「七里が曽根」で漁が行われていたが、このころから壱岐の漁師が本格的にクロマグロ一本釣りを行い、まとまった水揚げを開始。斬新な手法の導入により、水揚げが拡大。100kg超のクロマグロの水揚げ数が2005年114本に登る。

- 2013年 「壱岐市マグロ資源を考える会」設立

勝本の中村稔氏を中心に、壱岐市内の一本釣りマグロ漁師347名が加盟する「壱岐市マグロ資源を考える会」が設立される。持続可能な漁業モデルの構築を目的に。

- 2016年2月 SeaWeb Seafood Summit 2016(会期:2016年2月1–3日、開催地:マルタ・セントジュリアンズ)にて、同サミットの恒例表彰 “Seafood Champion Awards” の表彰式で「壱岐市マグロ資源を考える会」がファイナリストの栄誉を得る。

- 2016年4月「2016マグロサミットin壱岐」を開催。マグロ漁が盛んな北海道、千葉県、青森県大間市、沖縄県石垣島の漁師など500人が手弁当で集まり、マグロ資源の将来について話し合った。クロマグロの減少という危機感を共有し、資源の継続的な利用と速やかな回復のための管理の在り方を国に提案することを宣言した。

- 2020年 「壱岐市磯焼け対策協議会」設立。藻場保全と回復活動を組織的に推進

2013年、2016年と海水温上昇によるカジメの大量流出が発生。磯焼けが深刻化、藻場消失が広域に進行。それに対する対策として、壱岐市と各漁協の協力で設立。勝本町漁業協同組合は、藻場対策に関しては 漁業者を通じた捕獲補助(イスズミハンター) の主体組織として機能

- 2023年「長崎県 実りの島 壱岐イスズミハンターいきいきプロジェクト」としてJブルークレジット(ブルーカーボンクレジット)認証取得(974.6 t-CO₂:「一般家庭約1,000世帯の年間排出量」に相当し、単一自治体の藻場対策としては大きな規模)。令和5年度中にクレジットの販売も開始。実際の「市場流通」まで進めたことに意義がある。

「国内ブルーカーボン政策の先行事例」「離島発の脱炭素モデル」「水産資源管理+気候変動対策を統合した全国初級の試み」として、特に 「磯焼け対策を“カーボンクレジット”に変換した先駆事例」 という点で日本の中でも大きな意義を持つものと言われている。

付録: 現存の観光関係の店の設立年

- 1958(昭和33)|川島栄月堂(和菓子)創業とされる|住所:勝本浦231(周辺)|出典:食べログ利用者レビューに「昭和33年創業」との記述(一次情報ではないため参考扱い)。 食べログYahoo!マップ

- 2008(平成20)|ritomaru cafe 大久保本店(カフェ/旧屋号:大久保本店)古民家改装で再オープン|住所:勝本浦359|出典:壱岐観光ナビに「2008年に140年以上前の古民家を改装し、再オープン」と明記。 〖公式〗壱岐観光ナビ

- 2018-05-19|LAMP壱岐(宿)オープン|住所:勝本浦253|出典:LIG公式・LAMP壱岐ページ(2018年オープン)。 株式会社LIG(リグ)|DX支援・システム開発・Web制作LAMP(ランプ)野尻湖

- 2018-05-27|Bistro LAMP(現:蔵呑み処らんぷの前身レストラン)グランドオープン|住所:勝本浦250 付近|出典:壱岐の地域ブログ・食べログにオープン日記載。 イキテイク食べログ

- 2020-01-09|大幸物産(お食事処 海神/物産・バーを運営)設立(法人)|関連施設:お食事処 海神(レストラン)住所:勝本浦201|出典:壱岐市資料(会社プロフィールに「設立:令和2年1月9日」)。 city.iki.nagasaki.jp

- 2021-05(令和3年5月)|ISLAND BREWERY(クラフトビール醸造所&タップルーム)グランドオープン|住所:勝本浦249 旧原田酒造|出典:壱岐観光ナビ特集(令和3年5月オープンと明記)、公式サイト。 〖公式〗壱岐観光ナビISLAND BREWERY アイランドブルワリー

- 2022-10-15(掲載開始目安)|わたつみの宿162(ゲストハウス)営業開始(新築・貸切型)|住所:勝本浦162|出典:Vacation STAY掲載の開始日、公式ゲストハウス案内。 Rakuten Oyado海神 わたつみ 大幸物産株式会社 – 壱岐島の海の幸を味わう

- 2023-04|酒蔵喫茶 との(喫茶)オープン(殿川酒店=明治9年創業の旧殿川酒蔵を改装)|住所:勝本浦207|出典:地域ニュース(壱岐ガイド)「4/22オープン」、食べログに「オープン:2023年4月」。 iki-guide.com食べログ

- 2023-04|蔵呑み処 らんぷ(居酒屋/レストラン)オープン(LAMP壱岐併設、旧酒蔵リノベ)|住所:勝本浦250|出典:LAMP壱岐のnote、グルメ記事(2024年)。 note(ノート)壱岐釣りナビ

- 2024-05-15|(再)モカジャバカフェ 大久保本店 グランドオープン(リニューアル)|住所:勝本浦359|出典:PR TIMES(再始動のグランドオープン告知)。※2008年の再オープンと併記。 プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES〖公式〗壱岐観光ナビ

- 2025-01-23(正式開業)|THE 離泊 壱岐 風の御宿(宿)開業(2024-12-26プレ開業)|住所:勝本浦349|出典:PR TIMES/HotelBank(開業日記載)。 プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMESHotelBank (ホテルバンク)

年不詳(営業確認あり・創業年未詳/推定 )

- よしもと食堂(食堂)|住所:勝本浦279|「地元に愛されて50年」との紹介(2020年記事)→少なくとも1970年代以前創業の可能性。一次資料未確認のため“参考”。 壱岐めし | 粋なごはんを、食卓に。食べログ

- お食事処 海神(レストラン)|住所:勝本浦201|法人(大幸物産)は2020年設立だが、店舗の初出年は公的資料未確認。現行の基本情報は観光ナビ・公式HP参照。 〖公式〗壱岐観光ナビ海神 わたつみ 大幸物産株式会社 – 壱岐島の海の幸を味わう

- 磯焼・焼肉 深山苑(飲食)|住所:勝本浦575-35|創業年未詳(食べログのみ)。 食べログ

- 土肥増商店(精肉・総菜)|住所:勝本浦205|創業年未詳(公式サイト・観光記事で店舗情報のみ)。 doimasu.com〖公式〗壱岐観光ナビ

- 民宿ふくや荘 勝本浦571 トリップアドバイザー+13NAVITIME+13JALドメスティックホテル+13じゃらん+12ニフティ温泉+12EKITAN+12 1泊2食・8室・40名収容・宴会場ありなど、宿泊案内として詳細に紹介。(IKIKankou、楽天トラベルなど)

(文責 正村つたや原田幸明 with the help of ChatGPT5)

chatGPTの情報には不正確なものもあります。訂正すべきところがあればご連絡ください。